Sirusiの印鑑づくりは、「デザインの再現」と「使う人への想い」を大切に、一つひとつ丁寧に行われています。大量生産ではなく、1本ずつ時間をかけて仕上げる工程は、素材の個体差やデザインの細部までを大切にしているからこそ。このページでは、そんなSirusiの印鑑が完成するまでの製造工程をご紹介します。

デザインに関する工程は、「印鑑のデザイン工程」ページでご確認いただけます。

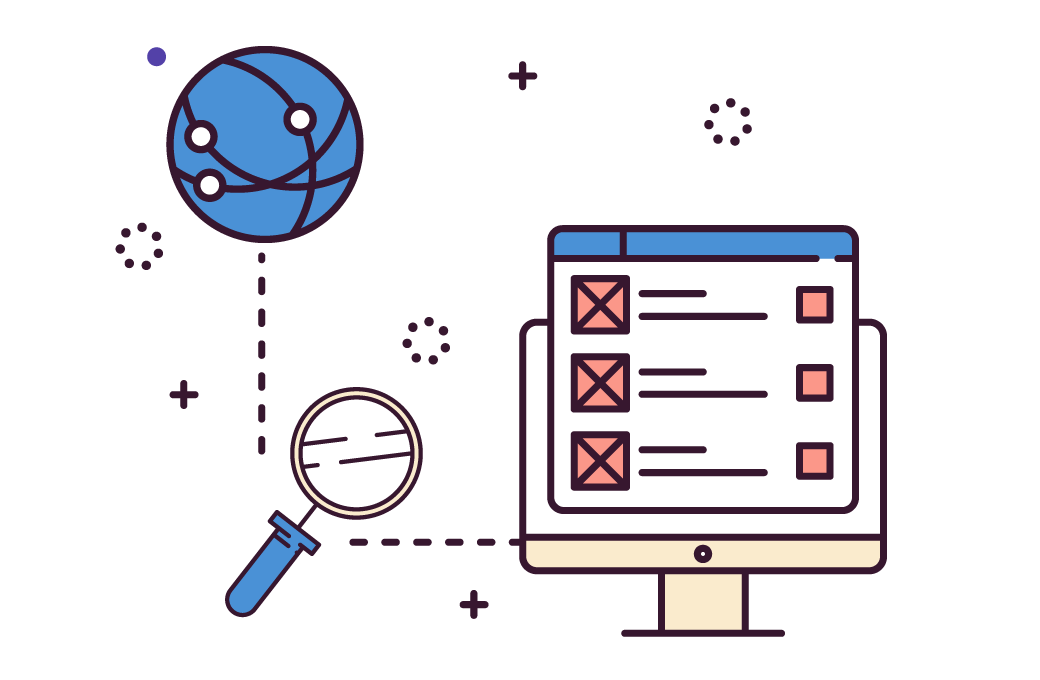

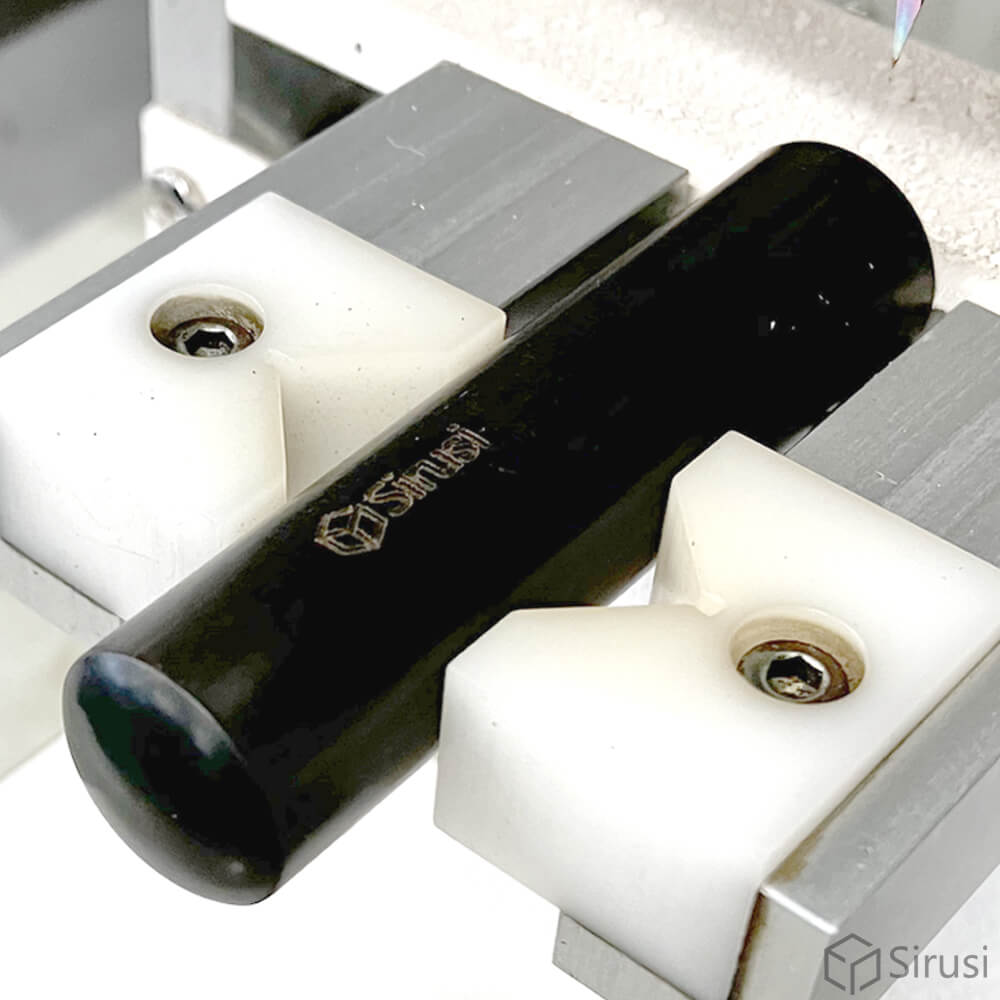

【STEP. 1】アタリの側面彫刻

まずは印鑑の側面に、ロゴマークやアタリ(上下の目印)を刻みます。アタリがあることで、印鑑を押す際に上下がわかりやすくなります。

アタリ彫刻専用の針をセットし、Sirusiのロゴを機械で彫刻していきます。

その後、ストーン(アタリ)を取り付けるための穴を開けます。

彫り終えたら削りかすを除去し、ブラシで表面をクリーニング。

粗彫りの後にはバリ(彫り残しのトゲのような部分)が残るため、やすりがけをして表面をなめらかにします。

※Sirusiでは、側面彫刻やアタリストーンの有無が選べます。

【STEP. 2】アタリストーンの取り付け

開けた穴にストーンを一粒ずつ手作業で取り付けていきます。

ストーンが美しく発色するよう、素材に適した塗料を底面に塗布し、2種類の接着剤を調合してから慎重にはめ込みます。

Sirusiでは30種類以上のアタリをご用意しています。印材との組み合わせをシミュレーションできるページ もあるので、ぜひ試してみてください。

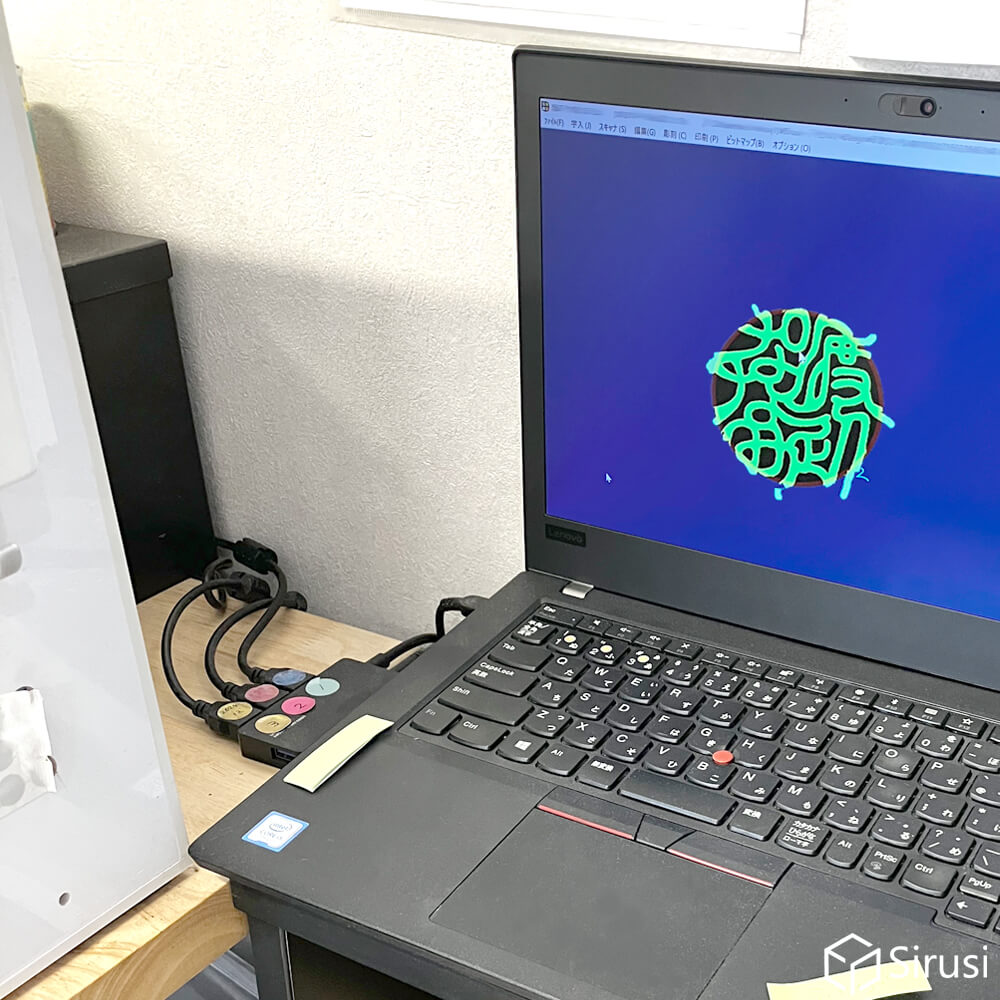

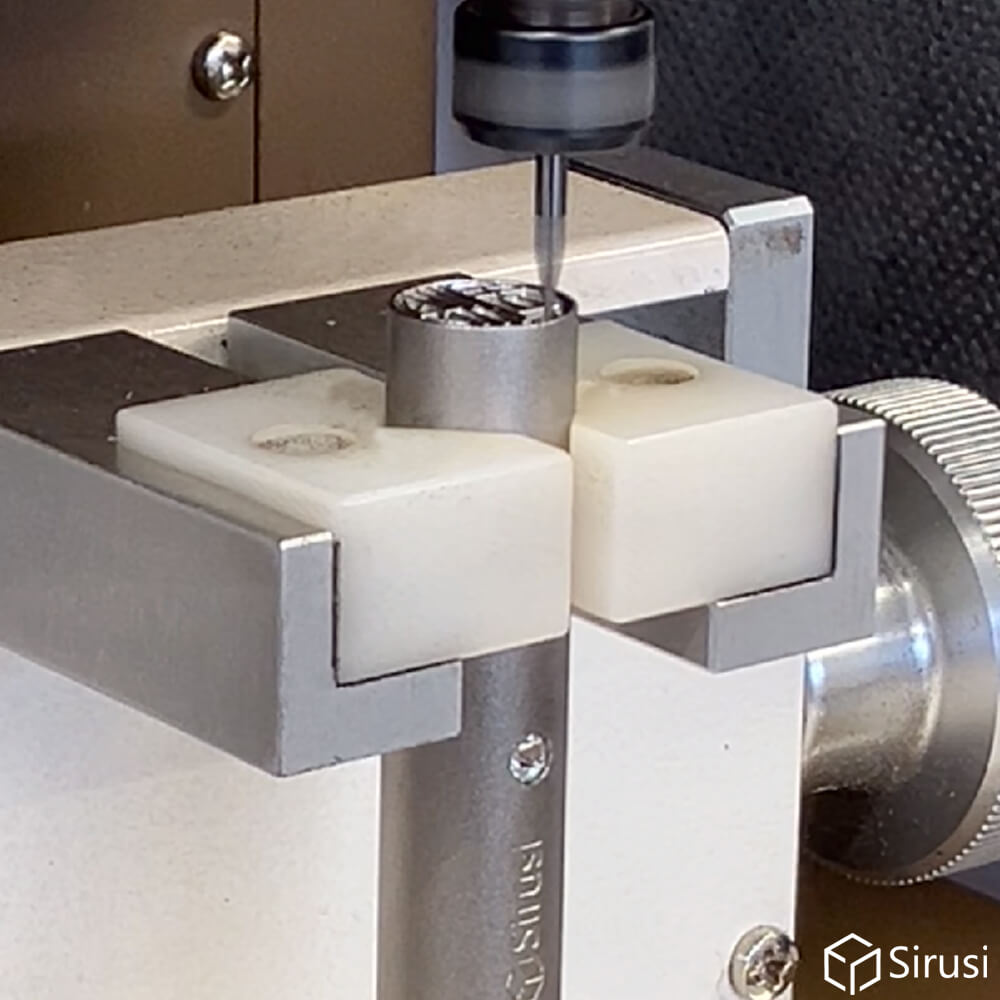

【STEP. 3】彫刻前の準備

機械で彫っていく前に、印面部分を軽く研磨して平らにします。

また、印面の彫刻に向けて機械の設定を行います。Sirusiでは彫刻機を使って粗削りをしています。

印グラフィーなどのグラフィカルなデザインや直線、真円などの精密なデザインは、手彫りでは再現ができないため、プログラム制御された機械彫刻が必要です。

Sirusiには一度に大量のハンコを製造する機械がありません。そのため、1本につき1台の機械を使い、個別に微調整しながら作っていっています。

例えば、木材などの素材には個体差があり、15mmの印鑑でも実際には14.9mmや15.1mmとなることがあります。そのため、印鑑の直径を0.1mm単位で計測し、機械に正確な数値を設定します。これにより、本体の直径にぴったり合ったサイズで、精密に印影を彫刻することができます。

また、彫る深さも素材ごとに変えており、こちらも0.01mm単位で調整します。これらの微調整はデザインを忠実に再現するために欠かせないSirusiならではのこだわりです。

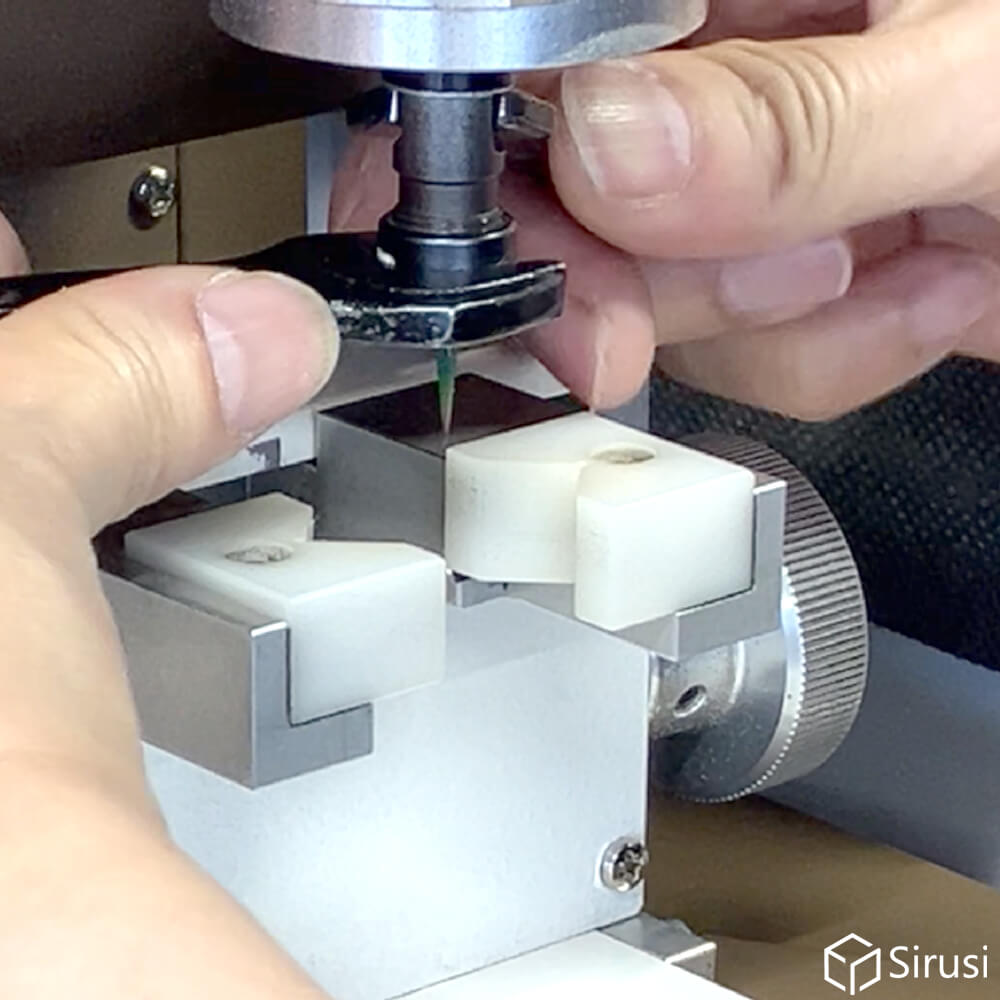

数値の設定が完了したら、彫刻機に彫刻針をセットします。Sirusiでは、木材用と金属用の針を使い分けています。

彫刻針は、仕上がりの品質を左右する重要な部品です。側面彫刻のときとはまた別の針を使うため、1本の印鑑を仕上げるのに最低でも2種類の針を使い分けています。

また、彫刻針の先端は、使用を重ねるごとに摩耗していくため、細やかな点検が欠かせません。特にチタンの彫刻では、1~2回の使用で針が摩耗するため、頻繁な交換が必要になります。

こうした針へのこだわりも、Sirusiならではの特徴の一つです。印グラフィーなど独自のデザインを忠実に再現するためには、素材や加工工程に適した針を選び、細部まで調整することが不可欠なのです。

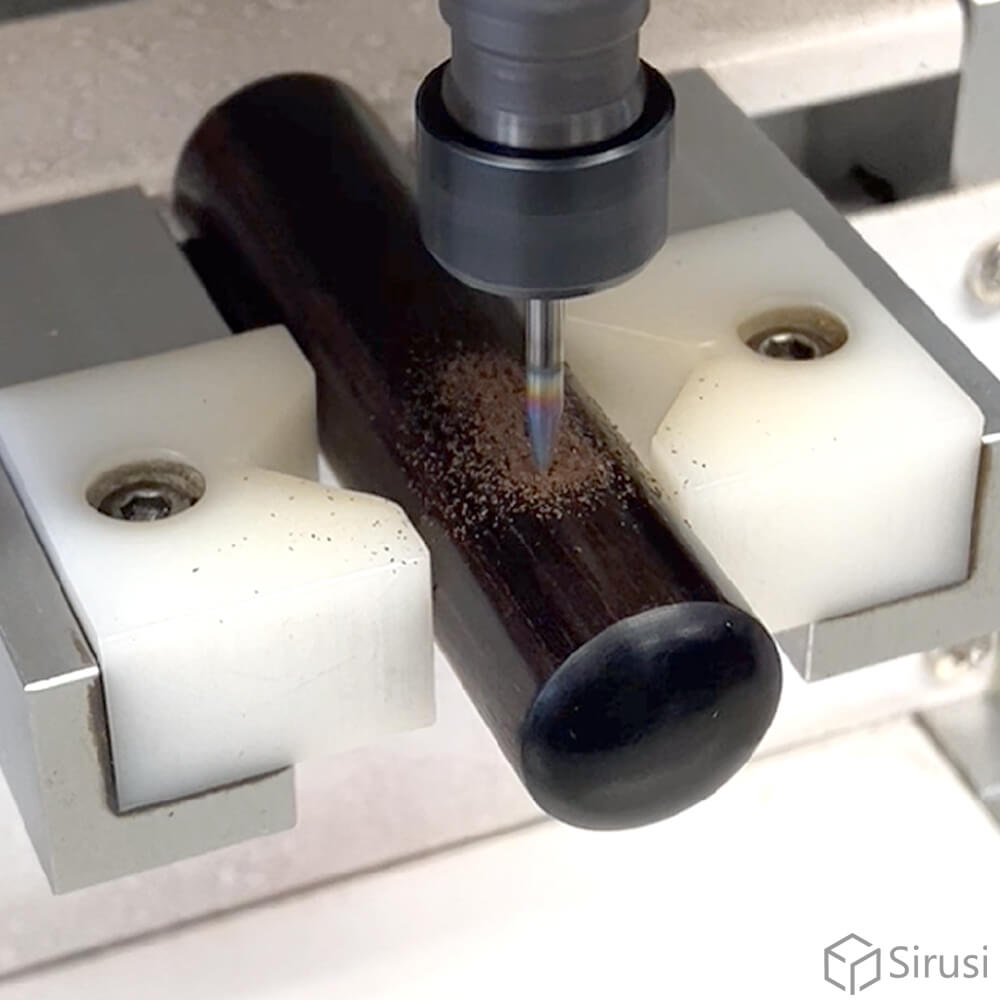

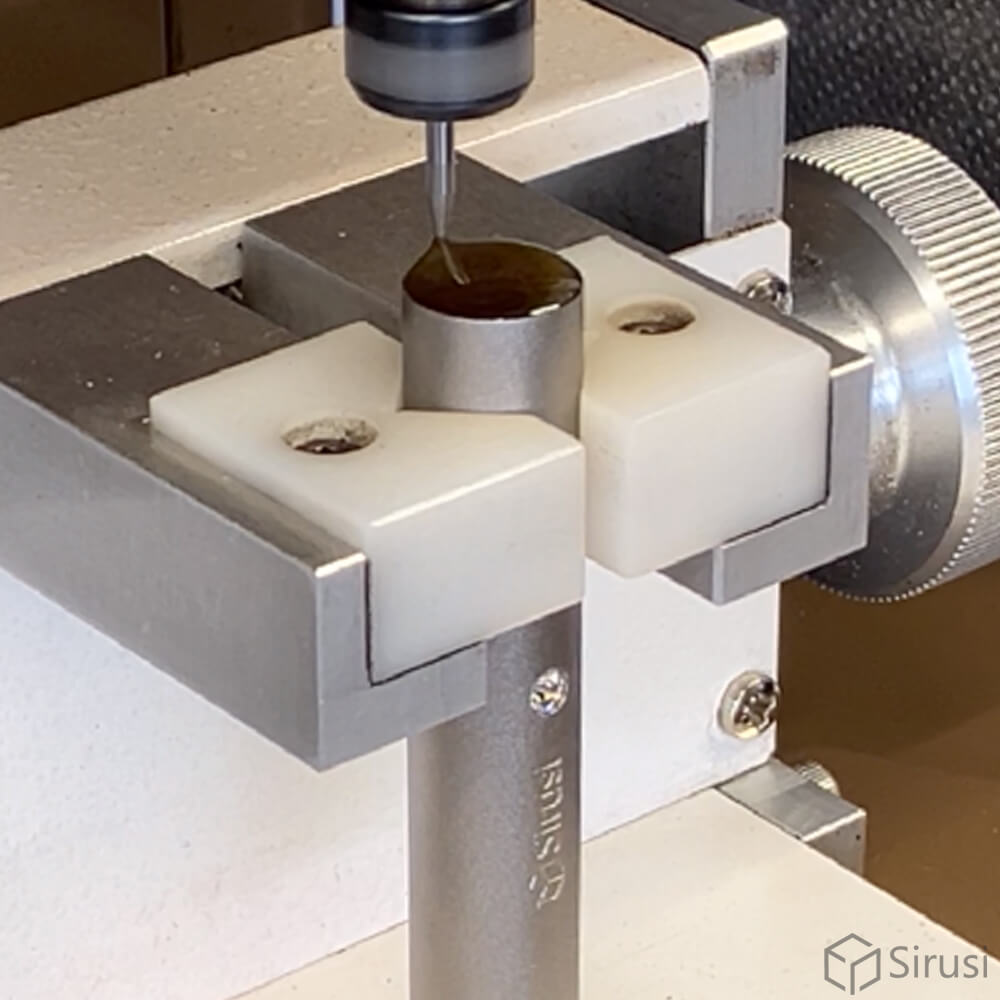

【STEP. 4】機械彫刻

針のセットが完了したら、いよいよ彫刻の開始です。彫刻機で少しずつ削り出していきます。

Sirusiでは彫刻の工程は機械の力を借りつつ、印影デザインや仕上げの工程など、繊細な作業や創造力が求められる部分は職人の手仕事で丁寧に仕上げています。このように、機械と手作業を組み合わせることで、精密で美しい印鑑を製造しています。

彫り終わったあとはブラシで掃除をし、削りかすを取り除きます。

彫刻機にかけた印鑑は、素材やサイズによって仕上がるまでの時間が異なります。法人印鑑のような大きなサイズや、硬度の高いチタンの場合、特に時間がかかります。

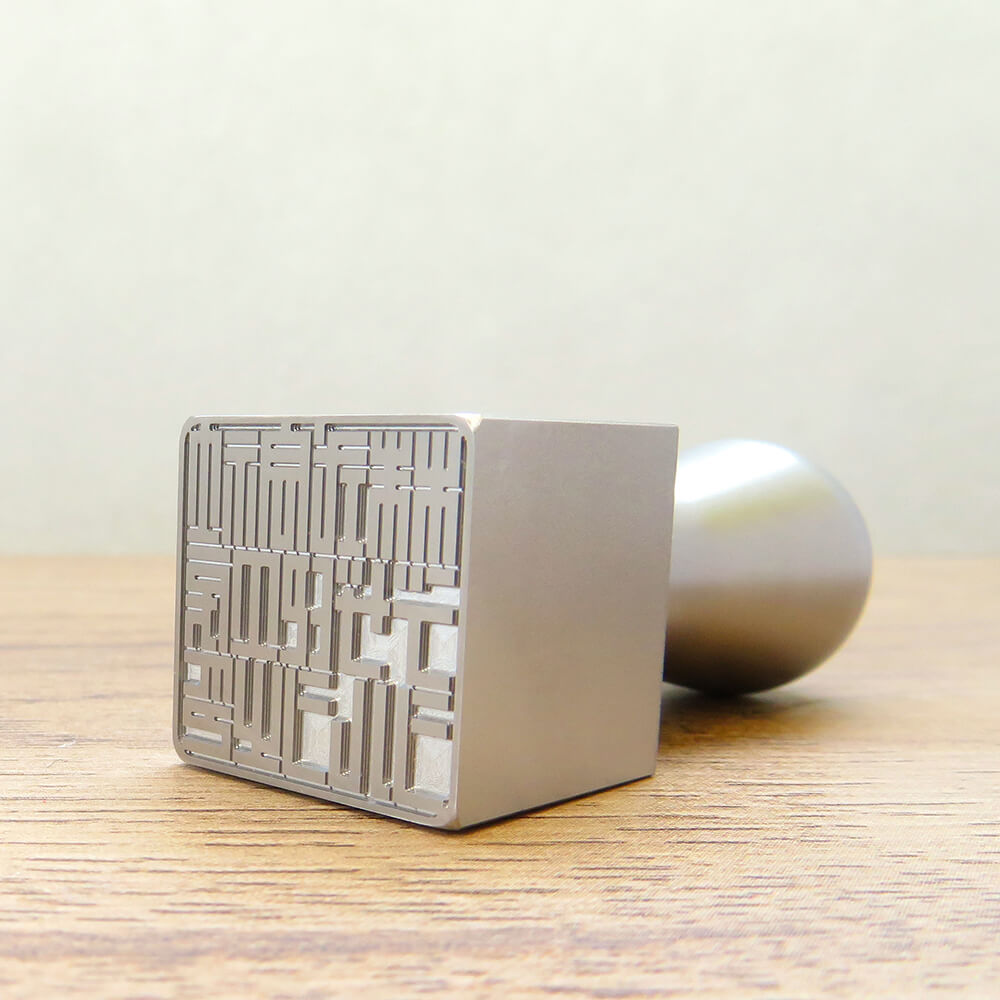

💡Point : Sirusiのチタンは2度彫りします

Sirusiのチタン印鑑は2回彫刻します。チタンは金属のため、1度目の彫刻の際に、油を使って滑りを良くし、針の摩耗を抑えながら、時間をかけて深く彫り進める「湿式彫刻」を行います。

しかし、1度目の彫刻後、油分が原因で表面が黒くなることがあります。そこで、仕上げとして2回目の彫刻を行い、黒くなった部分をわずか0.01mmだけ削り取ります。油を使用した彫刻を「湿式」と呼ぶのに対し、2回目の工程は「乾式彫刻」と呼び、より美しい仕上がりを目指します。

💡Point : 時間をかけて美しく仕上げる、Sirusiのチタン彫刻

チタンは針を使って彫刻すると、1本あたりの加工に非常に長い時間を要します。

1つの彫刻機が1本のチタン印鑑のためにフル稼働するため、Sirusiではチタン印鑑の納期が通常の印鑑よりも長くなっております。

チタンの彫刻には「レーザー彫刻」という選択肢もあり、レーザー彫刻用の機械を使えばスピーディーに仕上げることが可能です。しかし、Sirusiではこの方法は採用しておりません。

レーザー彫刻は、彫刻した部分が光によって黒く反応する特徴があります。黒くなった印面もクールな印象を与えますが、Sirusiではシルバーの美しい印面を実現することにこだわっています。そのため、レーザー彫刻ではなく、彫刻針を使った丁寧な加工を採用しています。

【STEP. 5】仕上げ

機械での粗彫りが完了した後は、いよいよ仕上げの工程です。

印刀を使って彫り残しや印面のバリを丁寧に取り除きます。また、デザインに基づき、印刀で文字の微調整を慎重に行います。

この仕上げの工程は、最終的な品質に影響を与える重要な作業です。

仕上げ以降の工程は、大量生産や安価生産を目指す場合には省略されることがありますが、Sirusiでは特にこだわりを持って取り組んでいます。

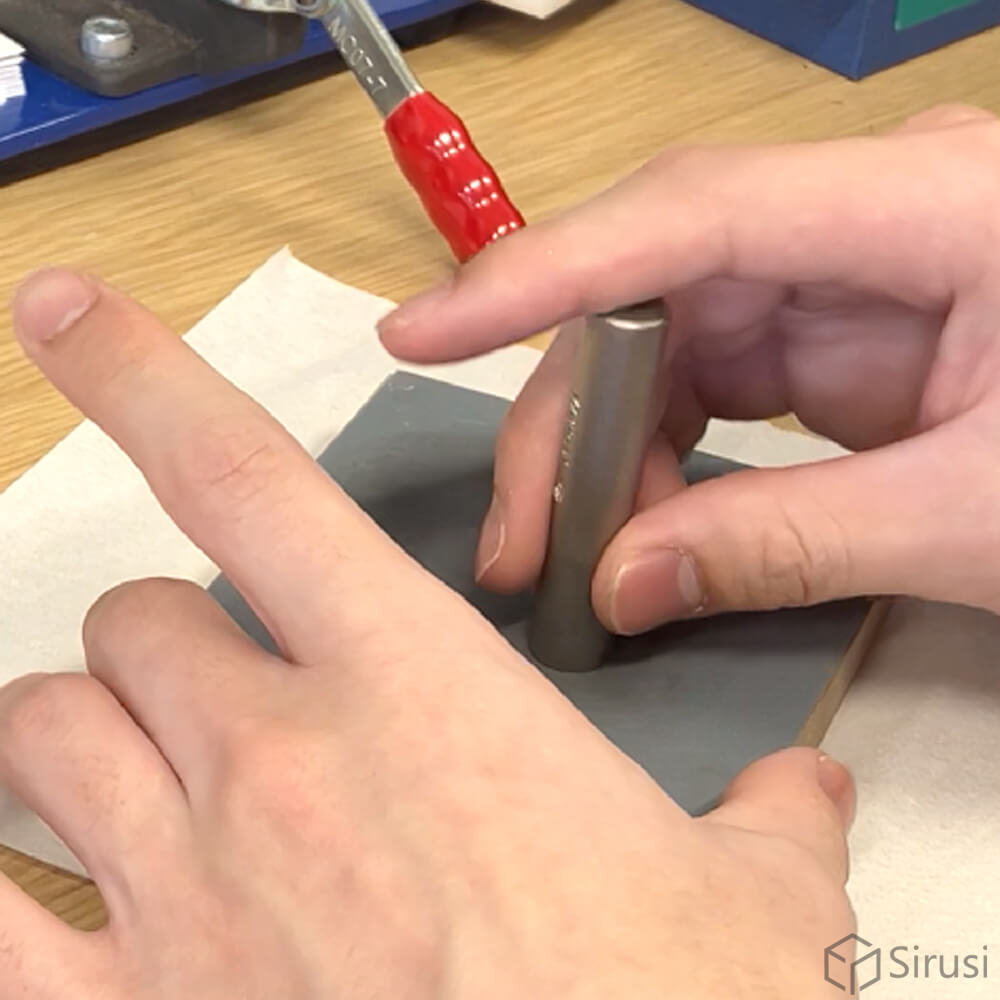

【STEP. 6】面すり

さらに、仕上げの調整として面すりを行います。「トクサ」と呼ばれる道具を使い、印面を滑らかに整えた後、水平だしを行います。

機械彫刻を行う前にも、表面を軽くやすりがけして平らにしていますが、機械彫刻後は朱肉がつきづらい部分がどうしても出てきます。そのため、Sirusiでは手作業でその部分を調整しています。

1回目のやすり掛けが終わった後、さらに細かい目のやすりを使い、印面を均一に整え、押印しやすい状態に仕上げます。目の細かいやすりなので、チタンなどの金属もけずることができます。

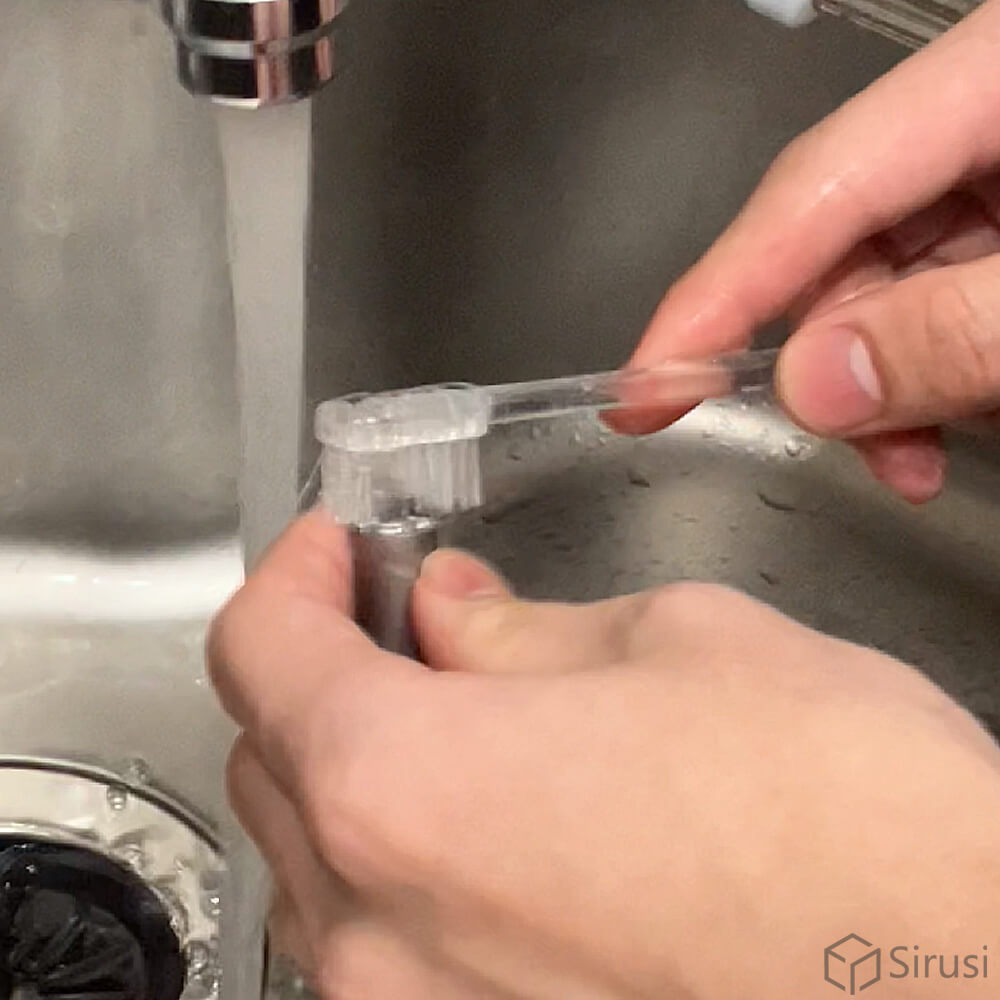

【STEP. 7】洗浄

チタン印鑑の場合、やすりがけが完了した時点で、一度洗浄を行います。これにより、削りかすや油分を取り除き、仕上げに向けて清潔な状態に整えます。

木材印鑑の場合も、やすりがけ後にブラシを使って丁寧に清掃を行います。

チタンは水洗いが可能なので、お手入れも簡単です。

【STEP. 8】墨打ち(化粧加工)

Sirusiでは、一部の木材印材において、印面の文字が見えづらくなる場合に「墨打ち」を行います。

従来の墨を使った方法に代わり、Sirusiでは耐水性、耐油性、耐薬品性に優れた薄い膜(インクリボン)を熱で圧着し、朱色や金色などの色をつけていきます。

墨打ちを施すことで、印面の視認性が大幅に向上します。さらに、視認性を高めるだけでなく、印面の雰囲気を引き締めるアクセントとしても効果を発揮します。

【STEP. 9】枠削り

最後に、印鑑の枠を均一に整えていきます。

この工程はまさに職人技が光る部分です。わずかな太さの違いを整え、微細な差異を調整して均一な太さに仕上げます。

さらに、印鑑を回転させながら、表面の角を優しく面取りします。このひと手間により、角が丸みを帯びて滑らかな仕上がりとなり、欠けにくさがアップします。

フチの内側から印刀で枠を削っていく方法を採用しているところもありますが、内側を削るとデザインが変わってしまいます。そのためSirusiでは外側から枠を削る方法で面取りを行っています。

※非常にわずかな違いなので一見すると差が分かりづらいこともあります。

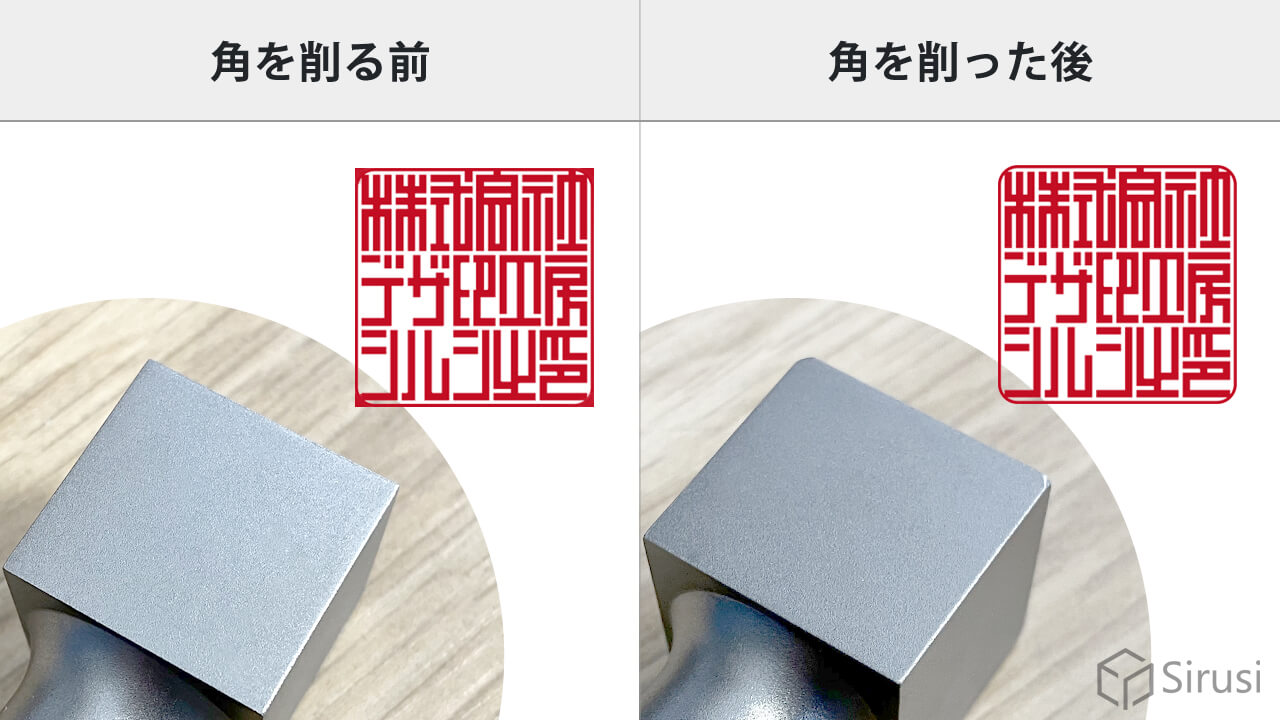

💡Point : 角印の角丸調整も手仕事です

法人印の角印は、彫りあがった時点では真四角ですが、職人の手で角を削り、優しい丸みに仕上げています。

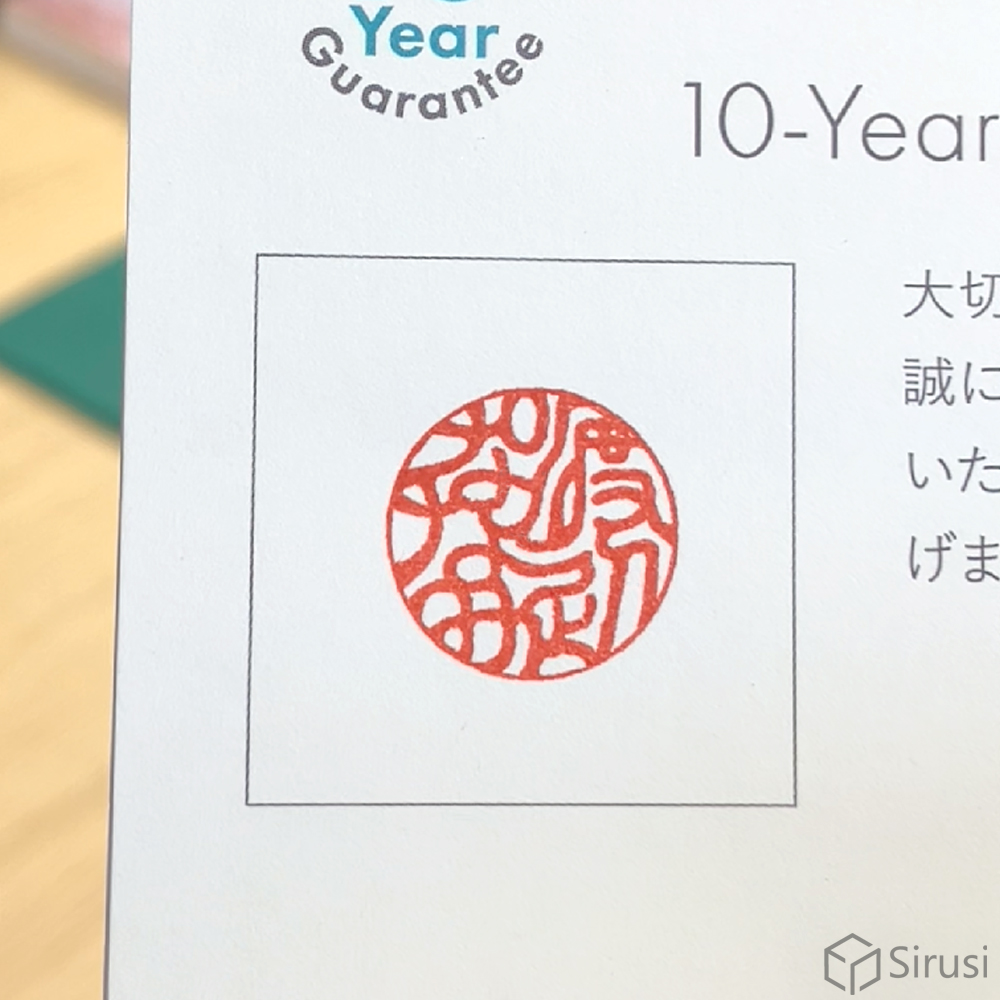

【STEP. 10】なつ印テスト

最後に押印試験を行い、問題なく押印できるかを確認した後、完成となります。

※工程画像に使用している印鑑は、撮影用のサンプルです。

こうして、ひとつの印鑑ができあがります。「使いやすさ」と「美しさ」を両立させるためにたくさんの工程を経て仕上がるSirusiの印鑑。その一本には、私たちのこだわりが惜しみなく込められています。

仕上げによる印面の変化

仕上げによるなつ印印影の変化

最後に

世の中に印鑑を作る会社は数多くありますが、どの会社にも独自のこだわりがあり、製法も様々です。

Sirusiでは「デザインの再現」に真摯に向き合い、素材ごとの違いを活かしながら、ひとつひとつ丁寧に仕上げることを大切にしています。

印影デザインから製作工程に至るまで、Sirusiの印鑑作成には多くの時間と手間がかかります。そのため、即日出荷などの短納期にお応えするのが難しい状況ですが、品質には一切妥協せず、心を込めてお届けしています。

Sirusiの印鑑作りに込めたこだわりを、ぜひ実際に手に取って感じていただければと思います。

新たに印鑑作成をお考えの方は、この製作過程を参考に、どんな印鑑を選ぶかの参考にしていただけると嬉しいです。また、すでにSirusiの印鑑をお使いの方には、ぜひお手元の印鑑を改めてご覧いただき、そのこだわりを感じていただければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。